イベントでは、Google ヴァイスプレジデント アジア太平洋・日本地区 マーケティングの岩村水樹氏による基調講演「AIと教育の未来 - Google AI Gemini と築くこれからの学び -」が行われた。続いて、Google AI Geminiの最新機能紹介、そして鈴木寛氏(東京大学教授・慶應義塾大学特任教授、元・文部科学副大臣、前・文部科学大臣補佐官)、小崎(「崎」は立の崎)誠二氏(奈良教育大学大学院教育学研究科教授、奈良市教育CIO補佐官/教育委員会スクールDX PM)と大学生らをパネリストに迎えたパネルディスカッション「教育現場におけるAIの可能性と課題」が開催され、参加者は熱心に耳を傾けていた。

Googleが語る「AIと教育」

基調講演で岩村氏は、Googleが2016年から掲げる「AIファースト」の理念と、すべての人に役立つAI実現への取り組みについて言及。特に教育分野では、2006年の教育機関向けアプリ提供以来、技術を通じた教育支援を継続しており、「AIと教育」を最重要課題の1つと位置付けていることを強調した。その理由として以下の3点をあげた。

1.AIスキル人材ニーズ:AIスキルは、これからの社会で不可欠な能力であり、学生の将来にとって非常に重要である。

1.AIスキル人材ニーズ:AIスキルは、これからの社会で不可欠な能力であり、学生の将来にとって非常に重要である。2.学びの深化: AIを活用した教育は、個々の学生に最適な学びを提供し、探究心を深め、その可能性を最大限に引き出すことができる。

3.教育現場の業務効率化:AIは教員の業務を効率化し、学生と向きあう時間や、より質の高い授業設計など、重要な業務に集中できる環境を創出する。

岩村氏は、2021年度から東京大学の理事を務め、2025年度からは一橋大学大学院の客員教授としても教鞭を執る自身の経験から、シラバス作成や教材準備、学生とのグループワークにおいてAIが「心強いパートナーだった」と述べた。数か月かかるリサーチプランニングが数時間でドラフトまで可能になったというAIの業務効率化への貢献が示された。

会場に集まった学生にAI活用状況を問うと、ほぼ全員が挙手したことから、岩村氏は「ほぼ100%使用していると言えますね」とコメント。世界中の大学生(学部生、大学院生、博士課程)86%が日々の学習にAIツールを使用している現状も共有された。

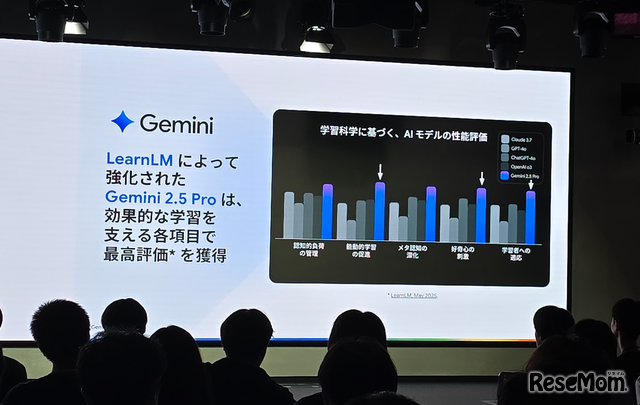

「自ら発見する学び」を促すGemini

「自ら発見する学び」を促すGeminiGoogleの高性能AIモデル「Gemini」は、単に答えを提示するだけでなく、学習者自身の「自ら発見する学び」を促すことに重点を置いているとし、保護者の皆様が懸念される「AIに頼りすぎて能力が落ちるのでは」という不安に対し、Geminiは子供たちが「自ら考え、試行錯誤するプロセス」を助けるよう設計されていると語った。

岩村氏は具体的な活用例を紹介した。大学生が課題に取り組む際、「NotebookLM」の音声解説機能は、講義資料や教科書を要約してポッドキャストのように聞くことができ、移動中の復習や理解の深化に役立つ。「Gemini Live」のカメラ機能は、数式など、つまずいた問題の解き方のヒントをいつでもどこでも得られ、学習をサポートする。Geminiのクイズ機能は、講義資料から想定問題を作成し、インタラクティブな演習で深い学びにつながる、と説明した。

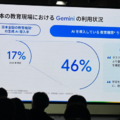

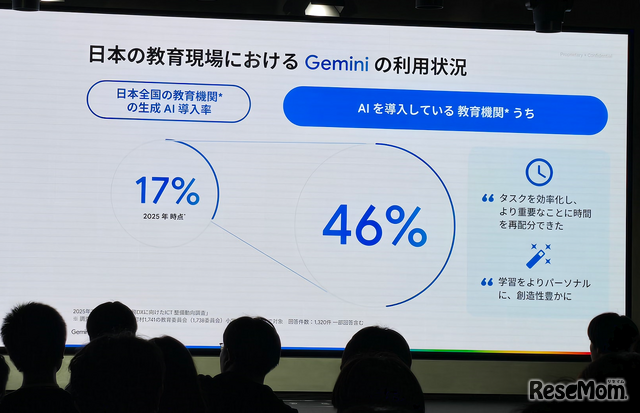

岩村氏は具体的な活用例を紹介した。大学生が課題に取り組む際、「NotebookLM」の音声解説機能は、講義資料や教科書を要約してポッドキャストのように聞くことができ、移動中の復習や理解の深化に役立つ。「Gemini Live」のカメラ機能は、数式など、つまずいた問題の解き方のヒントをいつでもどこでも得られ、学習をサポートする。Geminiのクイズ機能は、講義資料から想定問題を作成し、インタラクティブな演習で深い学びにつながる、と説明した。岩村氏は、「これらの機能は、Google Workspace for Educationを利用している教育機関のユーザーは追加費用なしで利用でき、ユーザーの入力データがモデル学習に利用されることもありませんのでご安心ください」と強調。実際、日本の教育現場ではGeminiの活用が進んでおり、公務で生成AIを利用する教育機関の約半数がGeminiを選んでいるという調査結果を示した。

学生のAI活用を後押しするGoogleの新たな支援策

学生のAI活用を後押しするGoogleの新たな支援策講演の最後に、大学生のAI活用をさらに後押しする2つの支援について発表があった。

1つ目は、「Google AI 学生アンバサダープログラム」の始動について。AIに興味をもつ大学生が、大学生活に役立つAI活用法を全国の仲間と共に広め、新しい使い方を生み出す活動を支援するプログラムだ。全国から500名の学生アンバサダーを募集し、約半年間、Google公式認定プログラム「Prompt Essentials」の無料提供や、最新活用ワークショップなど、Googleが活動を全面的にサポートする。東京大学、東北大学、千葉大学、駒沢大学が既にプログラムに賛同している。

2つ目は、 大学生限定「Google AI Pro」無料キャンペーンの第2弾。8月より開始されるこのキャンペーンでは、Googleのもっともパワフルな会話型Geminiモデルを、大学のGoogle Workspaceアカウントだけでなく、個人のGmailアカウントでも無料で利用できるようになる。

岩村氏は「Googleは、これらの取り組みが、学生の皆様の新しい学びへの第一歩となり、AIと共に未来を創造する出発点となることを願っています」と語り、講演を締めくくった。

AIを活用する学生たちの声

基調講演とパネルディスカッションに参加した直後の学生に、AI活用の現状と未来について話を聞いた。

東北大学 理学部 物理学科3年生のOさんは、自身も周囲もAIは日々活用しているが、まだ知らない新しい使い方を知りたいと思いイベントに参加したという。自身の活用法については、「物理学実験レポートで複雑な数式を手書きから写真でGeminiに読み込ませることで、LaTeX形式に変換し、作成時間を大幅に短縮しています。中国語や英語の会話練習相手、料理中にもレシピをハンズフリーで読み上げてもらったり、毎朝のニュースの確認など、日常のあらゆる場面でAIを活用し、自身の学びを深く広くしていると感じています」と語った。

東北大学 理学部 物理学科3年生のOさんは、自身も周囲もAIは日々活用しているが、まだ知らない新しい使い方を知りたいと思いイベントに参加したという。自身の活用法については、「物理学実験レポートで複雑な数式を手書きから写真でGeminiに読み込ませることで、LaTeX形式に変換し、作成時間を大幅に短縮しています。中国語や英語の会話練習相手、料理中にもレシピをハンズフリーで読み上げてもらったり、毎朝のニュースの確認など、日常のあらゆる場面でAIを活用し、自身の学びを深く広くしていると感じています」と語った。一方、東京大学 工学部 航空宇宙工学科4年生のHさんは、周囲に使っている人が意外と少なく、同世代の活用法を知りたいと参加したという。自身は、「大学院の先行研究のディープリサーチにGeminiを活用しています。また、大学院入試に向けて準備をする中で、問題の解答作成時に、自分の解答とGeminiの解答を比較検討することで理解を深めています」と教えてくれた。

子供のころはAIに触れずに学習をしてきた世代の二人に、幼いころからAIに触れることについてどのように思うか問うと、Hさんは「スマートフォンが普及したときと同じように、リテラシー教育が必要ですが、AIもまた、子供たちが積極的に触れ、活用していくべき不可欠なテクノロジーだと思います。先ほどのパネルディスカッションでも、使わないとどんどん置いて行かれてしまうと話題になりました。AIを使いこなすか否かで、得られる情報の広さや深さに大きな差が生まれ、それが将来の選択肢につながると思います」と話してくれた。

話を聞いた学生二人が共通して強調していたのは、AIが単に答えを提示する存在ではなく、学習者自身の「試行錯誤のプロセスを支えるツール」であるという点であった。保護者世代にはなかったAIが、わが子の学びをどう進化させているのか。その一端を知ることは、親として新たな視点を得るきっかけになるのではないだろうか。