いよいよラストの大阪万博。「見逃したくない」パビリオンについて、改めてご紹介します! この記事では、企業が出展する「民間パビリオン」のうち上位人気を独走し続けた「住友館」について。

知らなかった!住友グループの祖業は「銅山」。森とともに発展してきたからこそ

たとえば三井住友銀行、住友不動産など、暮らしの中での接点も多い住友グループ。スタートは17世紀、住友政友氏が京都に開いた書物と薬の店。同時期、苦心の末に粗銅(あらどう)から銀を分離する精錬技術「南蛮吹き」を開発します。住友・泉屋は一躍「南蛮吹きの宗家」に、そして事業を構えた大坂はわが国の銅精錬業の中心となりました。

愛媛県新居浜市、別子(べっし)銅山は、その住友・泉屋が開発した世界有数の銅山。元禄3年(1690年)から200年以上に渡り採掘が続きましたが、とりわけ明治9年のダイナマイト採掘導入以降の発展は著しく、昭和期には海面下およそ1,000mまで掘り進む大鉱山に。元禄から昭和48年の終掘までの産銅量65万tは足尾鉱山に次ぐ国内2位を誇ります。

しかし、鉱山開発は環境に負荷をかける行為でもあります。別子銅山では明治時代には煙害が発生しますが、「自利利他公私一如」(じりりたこうしいちにょ)の精神に照らして精錬所の移転を決断。荒廃した別子の山々に毎年100万本以上の植林を続け、豊かな自然を取り戻したのだそう。

この住友館の外観は、別子の山並みをイメージしたデザイン。木材は1000本すべてを別子から運んでいます。

壁面に杉、屋根にヒノキを使用していますが、これら木材の一部は前回1970年の万博の年に植林されたものだそう。

壁面に杉、屋根にヒノキを使用していますが、これら木材の一部は前回1970年の万博の年に植林されたものだそう。

このような森に対する思いを聞けば聞くほど、館内に「UNKNOWN FOREST(アンノウンフォレスト)」を実物の森さながら再現し、ランタンを片手にその中を散策しながら自然と未来の共生を考えるという体験の必然性がよく理解できます。

パビリオン内に森をまるごと再現。どこの森でもないけれど、どこかにある森

入り口の先にはほの暗い廊下が続き、1グループ1つずつランタンを手にとってスタートします。森で最も古い木「マザーツリー」の願いに応じてみんなでいのちの物語を集めて運ぶというストーリー。このランタンは、炎の色が変わることでポイントをお知らせし、スピーカーとして案内をする機能も持っています

館内は随所にメッシュスクリーンが設置され、奥行きのある背景の手前で移り変わる風景が表現されます。これは導入部分、本当に豪雨の中に立つかのような迫力でした。

ご覧ください、まるで森。森としか言いようがない。

ですが、よくよく見るとウリボウがいたり、

光る切り株にランタンを置くと巣穴の中のキツネの親子を見ることができたり、

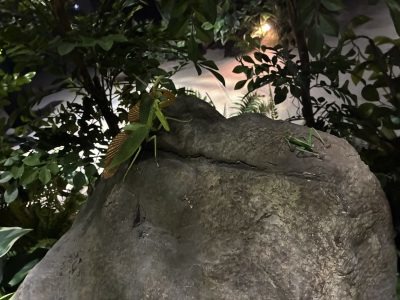

これはバッタVSカマキリかな? そんな小さなギミックを見つけ出すことができます。

動的平衡館からつながる生命の「利他」について、ちょっと考え込むシーンも

印象に残ったのはこの演出。実際の森の木の挙動に基づいて構成されたシーンなのだそうですが、片方の木の根が病魔に侵されると、隣り合う木の根はその木を助ける行動をとるそうです。森は共生している、という話です。

このひとつ前に私たちはシグニネャーパビリオンのひとつ「いのち動的平衡館」を見たところでした。同館は生物学者・福岡伸一氏が自ら提唱する「動的平衡」に基づき「命は利他性に基づく」と解説する内容です。

自然界で起きている一見して利他な現象が、我々が「利他」と発言するときに備える「自己犠牲意識」を持つのかというと、それはどうなのかなと感じる部分があります。

たとえば植物は「隣の根が腐ったら私の根も腐るから防衛を行う」、「結果的にそれが利他となる」と言えるでしょうし、我が家のネコが「ごはんをください」とうるさく鳴くことで鳴いてないほうのネコもごはんをもらえる現象もいっけん利他ですが、どう考えても根本原理は利己です。むしろ自他境界が存在するのかがヒトの尺度からは測れない。

結果的に利己と利他はコインの裏と表、同一の行為の内側にあると捉えると、「どっちも正しい」となるのかもしれません。

万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に対し、各館がそれぞれ自分の立場からの視座を明確に提示しているからこそ、こうして複数館の考えに触れることで「自分の中での考え」が生まれていくのだなと感じます。その一例がこの話で、別にいま答えをひとつ出す必要もないのでしょう。未来を考えるひとつの視座を手に入れた、という体験でした。

つづき>>>ここで終わらない!!このあともっと「驚く」体験が。「森ってすごいな」と思える、その仕掛けとは?