東京大学経済学部金融学科3年、さんきゅう倉田です。芸人をしています。

東大にはさまざまなプログラムが存在することを以前から紹介している。リーマンショックの前にはアメリカの証券会社による寄付講座があって、提出物が評価されるとニューヨークに行くことができたし、春休みに行われる生成AIを使ったコンペで優勝するとカリフォルニアに行ける。

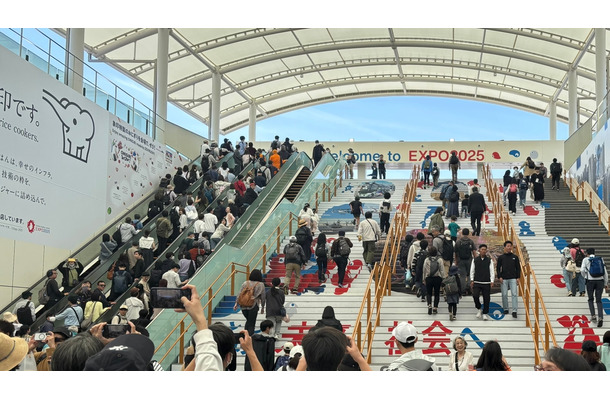

そのようなプログラムには、当然ぼくも参加していて、8月に万博に行かせてもらった。名称は伏せるが、成人なら誰もが知っている有名かつ就活偏差値で上位10社に入るような企業の寄付講座で、2泊3日だった。

筆者は万博についてほとんど調べずに会場に赴いてしまい、大変後悔している。もっと調べてから行くことで存分に楽しめたはずである。

大阪から帰ってきてから、万博へ執着し、公式のYouTubeチャンネルで動画を漁っている。ラスト万博、これから万博に行く方がいるというなら羨ましくて仕方がない。

行っていない方も行った方にも伝えたい、ぼくの体験したことや東大の友人の感想をここに残しておきたいと思う。

【こちらも読まれています】◀1日で20個のパビリオンを周った友人。「2時間待っても一番よかった!」と絶賛したパビリオンは

▶おばあちゃんの脳をアンドロイドに移植!?

「いのちの未来」。同じテーマでも、パビリオンで異なるメッセージとは

万博では、海外や日本企業のパビリオンの他に8つの「シグネチャーパビリオン」(8人のプロデューサーが主催するパビリオン)がある。

そのうち、⽯⿊浩さんの「いのちの未来」に行った友人に話を聞いた。

私は「いのちの未来」を見た後にベルギー館を見たんだよね。どっちも生命や医療がテーマなんだけど、スタンスが全然違う。

石黒さんはテクノユートピア(科学技術の進歩が理想的な社会を実現する可能性があるという考え方)。テクノロジーで明るい未来を作ろうっていう楽観的な雰囲気があった。

3Dで見せられる映像は、おばあちゃんと孫の20年くらいの記録で、テクノロジーは進んでいくけれど、おばあちゃんは老化し、孫は成長して、妊娠して、母となるの。

おばあちゃんの死期が近づいて医者に行くと、自然死かアンドロイドに脳を移植するか選べるんだけど、後者を選ぶんだよね。

思ったのは、この展示でスポットライトがあっているのはおばあちゃんと孫だけなの。医者とか亡くなったお母さんはほんの少し登場するだけ。

ここに再生産未来主義を感じた。社会を次世代の生殖で担おうとしてるんだな、生命や未来をテーマにしておばあちゃんと孫とその妊娠を扱うのは子供ありきで未来を考えてるなと思った。未来を女性的に見ていて、微妙な気持ちになったの。

「未来があるから子供は守るもの」と言われた気がした。子供だけが未来なのかな。母性信仰につながる考え方だよね。ミソジニック(女性蔑視のような概念)だと思った。

▶AIなどテクノロジーとの幸せな付き合い方とは

人間以外をどう扱うか。テクノロジーは人間が支配するものではない!?

あと、おばあちゃんについてはテクノヒューマニズム(テクノロジーを利用して人間の身体能力や認知能力を拡張しようとする思想や運動のこと)的だなと思った。アンドロイドに脳を移植するけど、それはアンドロイドではなくおばあちゃんとして扱われるんだよね。人間中心主義(自然環境は人間が利用するために存在している、人間がもっとも進化した存在であるという信念)的でもあると思う。

一方、ベルギーは、うちの医療はすごいんだぞって展示なの。

病気の予防と修復と生命の限界を広げるがテーマで、展示の中に「ライフサイクルを超えて新たな未来を開く」っていうキャッチコピーがあって、「いのちの未来」から感じたライフサイクルの再生産とは対照的で胸が熱くなった。

ベルギーはAI義足も紹介していて「義足が人間から学ぶべきです」って言葉が印象的だったんだよね。人間が義足に合わせるんじゃないの。

人間とテクノが融合していて、テクノロジーは人間を補助をするものではなく、人間が支配するものでもなく、両者が双方向的なものに感じた。

そこが「いのちの未来」と違う。

でも、Xを見ると「いのちの未来」をおばあちゃんと孫の感動物語と受け取っている人もいたんだよね。

友人は「個人的な意見なんだけど」と繰り返し、まるでそれが一般論であると認識されないように、常に自分が正しいと思っていると捉えられないように、慎重に話してくれた。

「いのちの未来」から放たれる強い思想を不快に感じ、相対的にベルギー館をより魅力的に思ったことが伝わってきた。

▶でも一番おすすめしたいのは

あゝ、素晴らしきかな日本館

ぼくは日本館のパビリオンに当選していた。パビリオンの中に何があるのか全く知らないため、気持ちが高揚することはない。この時点では「暑いな、遠いな」という感情が脳の7割くらいを占めていた。

ところが、日本館から出たときの満足感ははるばる東京から大阪にやってくる労苦を吹き飛ばすものだった。

これは日本館を訪れた他の東大生も同じ気持ちだったようだ。それくらい素晴らしかった。

日本館は3つのエリアに分かれている。一つ目のエリアは「ゴミ」である。ゴミを循環の中に取り込んで、資源として再生する様子が表現されている。来場者は歩きながら様々な循環を目にし、現代社会の思想と科学技術による再生を体験することになる。

平たく言えば、「ゴミだって資源になるなあ。なんでも大切にして、再利用しないと人間が快適に生きるという文脈での“地球”危ないなあ。技術すごいなあ」である。

ただ、ゴミ処理工場の社会科見学で処理過程の実物をガラス越しにみるような内容ではなく、デフォルメされたり擬人化されたりして、エンターテイメントとして楽しめるようになっている。

▶東大生が注目したのは日本館スタッフの●●

日本館のすすめ。心の中で「すごい!」を連発したポイントは

日本館のスタッフは、フリーサイズかつユニセックスのユニフォームを纏っている。これも再生可能な素材で、万博が終わったら溶かして再利用するようだ。再生できないボタンなどはなく、帯でサイズを調整する構造で、デザインは非常に洗練されている。購入できないか尋ねたが、非売品だった。

近くにいたスタッフの方に恐る恐る触り心地を試させてもらう。ジャージのような生地である。

日本館2つ目のエリアでは、藻を体験できる。様々な藻に扮したハローキティを見て藻への好感度を上げさせられたところで、藻の資源としての圧倒的ポテンシャルをタンパク質、オイル、二酸化炭素吸収量などで示される。

この頃には藻に夢中だ。「藻、すげぇー!これからは藻の時代だな!」と多くの来場者が思い、その日のゆうげで話したことだろう。

きっと、技術的・予算的制約があって普及や既存の資源の代替は先になる。それでも、ぼくを含む一般的な市民が藻について知り、伝聞し、周囲の人々の意識を変えることで、藻の認知を加速させられるはずだ。

▶「すごいぜ!」とこぶしを突き上げたくなった展示は

3つ目のエリアでは、日本の伝統的な建築技法や文化の中でサスティナブルなものが紹介される。新しい技術を見せるのではなく、忘れられているもの、知られていないものを掘り起こすような展示で、日本の素晴らしさを想起できる。

「すごいぜ!日本の伝統技術!」と叫んで、こぶしを天に向かって突きたい気分だった。

構造体の一部をわざと柔らかく作って壊れやすくし、その壊れた部分だけ取り替えて長く使えるようにする技術が説明され、釘を使わない日本の伝統的な建築法は部材交換に適していて持続性が高いと知らされ、トランスフォーマーが日本由来で、自動車にロボットの機能を加えるという、完成されたものに機能をもう一つ加える点が画期的であるという視点を提供された。

大人ならどれもこれも既知の技術や製品だけれど、その説明や見方がユニークで学びがある。加えて、すべて英文が添えられているので、ぼくのような英語学習者からすると2倍面白い。

結局、日本館だけで2時間滞在した。ハローキティだけでなく、ベアブリックやドラえもんのIPも控えめな量、ないしはモノクロで使われていて頼りすぎていない印象をもった。

もし日本館を当日予約できるなら、スマホを握りしめてタップし続けることをおすすめする。非常に豊かな体験があなたを待っているはずだから。

▶パビリオンの違いを分析

新興国と途上国のパビリオン

社会課題や問題提起、未来をテーマに、強いメッセージ性を帯びた展示を織りなす日本の各パビリオンに対し、海外パビリオンは自国の文化や観光資源、重点的な取り組み、先進分野を紹介していた。

日本のパビリオンから刺激を受け、直感や感動を呼び起こされ、主体的な行動に向かおうと意識した人もいるだろう。

一方で海外パビリオンにそのような作用は概ねなかったように感じる。

ただ、先進国と途上国で展示の傾向は異なった。

資金に余裕があれば、洗練された映像を作って、モニターを置いた空間を彩り、動線や内装をその道のプロフェッショナルに設計させて、自国の取り組みと先進的な分野を見せる。つまり、自国の現在や未来を提示する。

そうでない国は、自国の過去と現在を見せていた。日本との歴史的な繋がりや伝統的な品々を持ち込み、自国への認知を広げようとする。

しかし、資金の有無にかかわらず、どの国も正確な自己分析をしていたようだ。

友人は言う。

「例えば、オーストリアだったら音楽、ベルギーだったら医療。分野を限定して展示してる。見せたいものが定まってるんだなって思った」

パビリオンはぼんやりと眺めているだけでも楽しめるが、その展示がなされた理由や国ごとの傾向を考えると学びが深まるかもしれない。

また、展示をそのまま素直に受け入れるのではなく、懐疑的な視点を持つことが重要だ。

「空間演出によって未来を華やかに見せられるとワクワクした。その一方で、ビジョンを現実化するための課題やプロセスが示されないと、本当に実現できるのか疑問に思う。

例えば、美しく素晴らしい未来は見せるけれど、エネルギーや格差といった課題は語られない。夢と現実に格差があるんじゃないか。

課題を乗り越える方法を示してくれれば、展示にリアリティを感じるけど、そうではなかったんだよね。

あと、全体を通して感じたのは、最新のテクノロジーがあると思って行くと間違いで、パビリオンでは様々な問題を扱っているので、国ごとの違いを見るといいかもしれません」

彼はじっくりと考えながら、万博を振り返ってくれた。万博に行ったみなさんも、会場にいる間はぼんやりと体験しているかもしれない。しかし、振り返って、文章にまとめたり他人に伝えたりすることで、自分の体験や分析が整理される。これもまた万博の一つの楽しみ方ではないだろうか。