2025年のノーベル生理学・医学賞が大阪大学の坂口志文(さかぐち・しもん)特任教授(74)、米システム生物学研究所のメアリー・E・ブランコウ氏、米ソノマ・バイオセラピューティクスのフレッド・ラムズデル氏に授与されると6日に発表されました。

坂口先生は免疫反応を抑えるブレーキ役となる「制御性T細胞」を発見しました。免疫学者・新見正則先生にこの受賞内容と受賞がもたらす意義について詳しくご解説いただきます。

30年前、僕の移植免疫学のラボでも坂口先生の発表を追試しました

坂口志文先生、ノーベル生理学・医学賞おめでとうございます。

僕は1993年から1998年までオックスフォード大学医学部博士課程に留学していました。移植免疫学の教室でした。1995年に坂口志文先生が発見した免疫制御細胞の論文はすぐに僕のラボでも取り上げられ、早速指導教授であったKathryn Woodの指示で、臓器移植でも免疫制御細胞が存在するかを調べるようにとの指示がありました。

当時僕はマウスの心臓移植は相当上手になっており、「世界一のマウスの心臓外科医」と同僚におだてられ、欧米の大学に手術指導に行っていました。そのマウスのモデルを使っての追試でした。

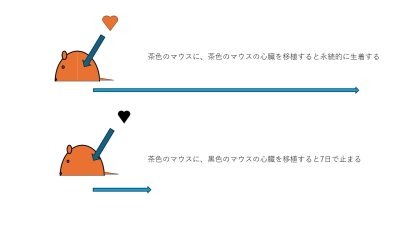

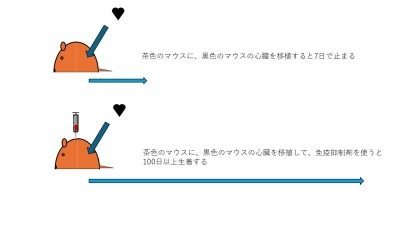

茶色マウスに茶色マウスの心臓を移植すると、その心臓は永続的に止まりません。ところが、茶色マウスに黒色のマウスの心臓を移植すると7日で拒絶されます。

しかし、移植前後に免疫抑制剤を使用すると、茶色マウスは黒色のマウスの心臓を永続的に受け入れます。

ここで、坂口志文先生が発見した免疫制御細胞ができているかを調べることにしました。

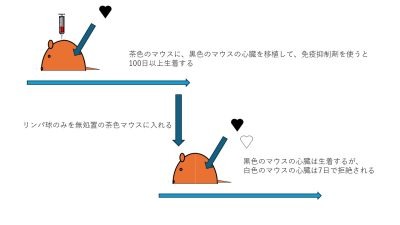

免疫抑制剤の処置で黒色のマウスの心臓を受け入れた茶色マウスのリンパ球を、無処置の茶色マウスに注入します。そして黒色のマウスの心臓を移植すると、なんと7日で拒絶されることはなく、永続的に生着しました。一方でそのリンパ球を注射された茶色マウスは白色のマウスの心臓は拒絶しました。つまり、黒色のマウスの心臓だけ拒絶するシステムが抑制されたのです。

この実験で、坂口志文先生の発見通りに、移植の実験でも免疫制御細胞が生じていることが証明されました。

より臨床応用しやすい、期待の持てる分野。これから国内外でいっそう研究が進むことでしょう

今回は、2018年に本庶佑先生が受賞した免疫チェックポイント阻害剤の研究に次いで、免疫学の領域での受賞です。免疫チェックポイント阻害剤は免疫のブレーキを外す薬剤で、多くのがん医療に臨床応用されています。しかし、難点は免疫力が亢進しすぎて、いろいろな臓器への自己免疫疾患が生じてしまうことです。命に関わることもあります。

一方で、今回坂口志文先生が受賞した免疫制御細胞は抗原ごとに機能しています。つまり将来的にはがん抗原に関わっている免疫制御細胞をコントロールすることで、がんに対する免疫力のみを上げることが可能になるのです。

免疫というのはいまだにわかっていない領域がたくさんあるのですが、坂口先生の研究を世界中の科学者らが30年間追試しつづける間にいろいろなことがわかってきました。

少し専門的に言うと、坂口先生はマウスの身体からCD4 、CD25 というリンパ球を消去すると自己免疫疾患ができることから、なにか免疫にブレーキをかけている細胞があるのだということを1995年に発見しました。

免疫のブレーキを分子レベルで遮断するのがPDL、PDL1に着目した本庶先生。そして、坂口先生は細胞を除去するということに着目したというわけです。まとめると、すべての免疫のちからを上げるのが免疫チェックポイント阻害剤、全部を下げるのがステロイドなど免疫抑制剤。そして新たに、全部ではなく特異的に選択できるようになるのが今回の制御性T細胞。そうご理解いただいて大丈夫です。

たとえばiPS細胞の場合、心臓の細胞を作ることができたとしても、心臓を作り上げるのはとても大変です。例えていうなら、レンガを作ることができたとしても、レンガの家を建てるのはかなり大変というのに似ています。

しかし、坂口先生の研究を例えると、リンパ球はレンガひとつひとつなので、上手にレンガを作ることができれば「がんに対する免疫力のみ」を上げることができる可能性があると言えます。非常に臨床応用がしやすく、期待の持てる分野なのです。

日本はいつまで優位性を保てるのか。基礎研究にどこまで投資するか、改めて戦略を持つべきとき

1987年に免疫グロブリンの研究で利根川進先生が日本人初のノーベル賞を受賞して以来、日本は伝統的に免疫分野の研究が強く、特に京都大学と大阪大学は国際的な権威のひとつです。ただし、日本はあくまでも一流であって、超一流なのはやはりアメリカ。そして、近い将来に中国がアメリカに追いつくのではないかと僕は思います。

そんな中、もしも日本国内の研究だけですべてが完結するようになれば素晴らしい。基礎研究分野にどこまで投資するのかを改めて考えるシーンが到来したと言えるでしょう。

僕は、研究者はクリエイティブなことをしてほしいと考えています。創造性のある人材こそが活躍してほしいし、政府はそこにお金を使ってほしい。既得権益からは新しいものは生まれないのです。

なお、僕は一連の研究の際、余ったマウスに音楽を聞かせたことで、2013年のイグノーベル賞を受賞しました。昨今はがんのセカンドオピニオンを引き受けています。ぜひ僕の活動にまつわる記事もご覧ください。

>>がんに向き合い続けた医師が語る、がん治療の40年。免疫という「人類の防波堤」を我々はどう強化していけるのか

■新見正則医院 院長 新見正則先生

新見正則医院院長。1985年慶應義塾大学医学部卒業。1998年移植免疫学にて英国オックスフォード大学医学博士取得(Doctor of Philosophy)。2002年より帝京大学医学部博士課程指導教授(外科学、移植免疫学、東洋医学)。2013年イグノーベル医学賞受賞(脳と免疫)。20代は外科医、30代は免疫学者、40代は漢方医として研鑽を積む。『フローチャート整形外科漢方薬』はAmazonで三冠(東洋医学、整形外科、臨床外科)獲得。