首都圏模試センターの推定では、首都圏の2025年における私立・国立の中学受験者総数は5万2,300名(前年比99.8%)と過去40年で3番目の受験者数の多さとなり、受験率は18.10%と、過去2番目の高さとなっている*。

少子化が進む中、過熱が続く中学受験。編集部では、今回のアンケートから見えてきたリアルを掘り下げていきたい。

*出典:首都圏模試センター「1998~2025年入試までの受験者数の推移(私立・国立中学校)【2025.2.17ほぼ確定版】」

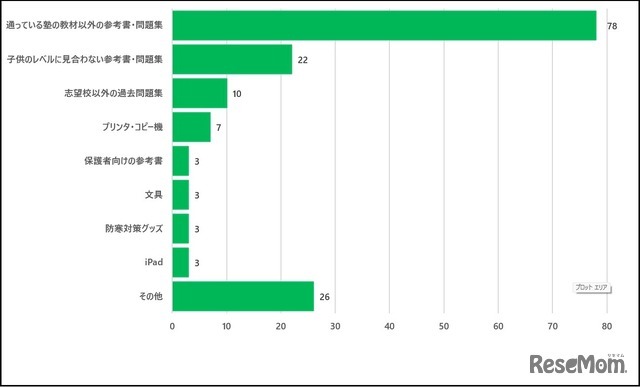

中学受験で4人に1人が「買わなくてよかった」ものとは

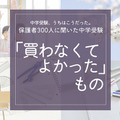

本アンケートの回答者の中で、中学受験を「した」と回答したのは306名で、全体の94%にのぼった。前回記事では、「中学受験で買ってよかったもの」で圧倒的に多かったのが「プリンター・コピー機」という回答で全体の22%、約5人に1人にあたると紹介したが、アンケートでは「中学受験で買わなくてよかったもの」についても聞いたところ、全体の25%、4人に1人が「通っている塾以外の教材・問題集」だと答え、「子供のレベルに見合わない参考書・問題集」と合わせると3割を超えた。

「中学受験で買わなくてよかったもの」

「中学受験で買わなくてよかったもの」・市販の教材はすべて買わなくてよかった。

・Xで良いと言われた問題集はひたすら買ってしまい解ききれなかった。

・大手塾問題集はたくさんありすぎてまず着手できないし、難問が解けないことは本人のモチベーションがただただ下がるだけだった。

・塾の内容をこなすので精一杯で結局、塾以外の受験用の参考書や問題集は1度も使用することはなかった。

・四字熟語などの本、計算メインのドリルは購入して良かったが、子供のレベルにあってない特殊算の本や説明の少ない問題集は結局解けず購入しなければ良かった。

なお、「その他」には、フォーマルな服や電子辞書、必要以上の文房具類といった、さまざまな回答があった。

なぜ「通っている塾以外の教材・問題集」を買ってしまったのか

この結果について、希学園首都圏で学園長を務める山崎信之亮氏(※崎はたつさき)は次のように分析する。

「『通っている塾以外の教材・問題集』『子供のレベルに見合わない参考書・問題集』というのは、保護者が不安に駆られて購入するものです。保護者同士の会話、あるいはSNSなどで、成功体験として市販教材や大手塾準拠教材の名が挙がることが多いため、藁をもすがる思いで思わず買ってしまうのでしょう。

しかし、そもそも各塾のカリキュラムはしっかりと設計されており、スパイラル方式で学年を追って繰り返し身に付くよう構成されています。ただし、塾によってカリキュラム構成には差があり、6年中盤までは特に理科・社会などで『既習・未習』の範囲差が如実です。しかし、夏休みごろまでにはおおむねすべての塾で全分野を学習するようになっています。つまり、裏返せば、それまでの模試ではその差が如実に反映されてしまい、それが保護者にとって不安の原因になるのです」

無駄な出費を防ぐために親が知っておきたい心構えとは

山崎氏は、「目先の成績に一喜一憂して、わが子が通う塾が提供する教材を身につけることを怠り、あれもこれもと手を出すことこそ、逆説的にわが子を混乱に陥らせてしまう」と警鐘を鳴らす。

「まずはわが子が通う塾を信頼し、身に付いていないことがあれば講師に相談する。そして、『過去の自塾の教材』の中から弱点補強方法を指示してもらうべきです」

飛び交う情報はn=1の事例に過ぎない。今回のアンケート結果から得られる教訓は、保護者が「慌てない」こと。「中学受験で買ってよかったもの」と合わせて、この結果もぜひ参考にしてほしい。