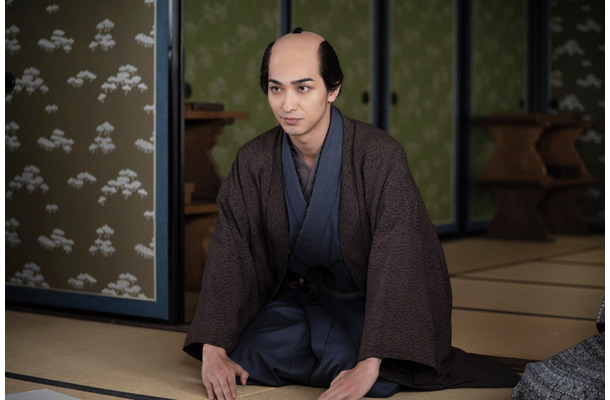

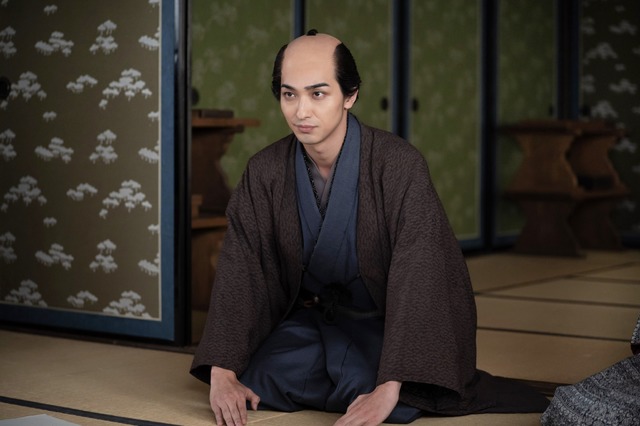

*TOP画像/蔦重(横浜流星) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」37話(9月28日放送)より(C)NHK

「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「見世物」について見ていきましょう。

江戸の庶民の娯楽としての見世物

江戸時代には、見世物を行うための専用施設が江戸の繁華街や寺社の境内に設けられていました。

見世物の種類は多岐にわたり、さまざまなものがありました。アクロバティックな身体芸、力持ち(重い物を持ち上げる)、手妻(マジック)がその中でも人気だったそう。また、全身に刺青を入れた人や風変りな身体を持つ人が見世物になったこともありました。

人間だけでなく、動物も見世物になることも…。ゾウやラクダ、ヒョウなどの大きな動物、攻撃力が強い大蛇が当時の人たちの関心を特に惹きつけていたといわれています。

江戸っ子と現代人では笑いのツボは違う!?

1600年代半ば頃、屏風に肢体不自由者を描き、見世物にしていたといいます。江戸時代においても障害者を見世物にすることを禁じていた時期もありますが、障害者は見世物小屋の名物の1つとされていました。

また、当時の動物に対する倫理観は極めて乏しいもので、多くの動物が人間の娯楽のために犠牲になったことを忘れてはいけないと思います。例えば、蛇。花魁姿の女性が自分の身体に蛇を這わせる芸を披露していました。こうした女性の姿は怪しく、艶やかでもあり、男性を中心に多くの客を魅了していました。客の多くが蛇を扱う美女を一目見るために足を運んだといわれています。蛇は残虐な方法で弱らせていたため、誰でも自由自在に扱うことができました。蛇に対するこの芸のようなひどい扱いは徳川綱吉が発布した「生類憐みの令」で禁止された時期もありました。

現代であれば大バッシング&返金対応が求められるインチキも…

現代人はお金を支払い、インチキ芸を見せられれば怒り、返金対応を求めることがほとんどといえるかもしれません。しかし、江戸っ子たちはインチキだと分かっていてもケラケラ笑い、愉しんでいました。

例えば、「世にも珍しい大アナゴ」とのうたい文句に誘われ、木戸銭を支払って中に入ってみると、大きな穴の中に子どもがいるだけというオチも…。“なんじゃこりゃ!?客をだましたのか?”と言いたいところですが、大きな穴の中にいる子どもも「大穴子(オオアゴ)」であり、運営側は嘘をついているわけではありません。

また、「大いたち」と書かれた見世物小屋もありました。“大きないたちがいるのかな?”と思うのはごく普通のことですが、小屋の中には赤い絵の具が塗られた板が展示されているだけ。こちらも、「大板血(オオイタチ)」であり、入口の看板通りのものが展示されているにすぎません。

当時、こうしたものをお金を払って見せられた客は”おらの金を返せ!”と大声でさわいだとしても、本気でないことがほとんどだったようです。商売において一点の濁りも許さず、客から文句を言われれば謝罪対応に追われる今とは大違い。客も商売人もおおらかで、雑な対応も許された江戸時代には特有のよさを見出せそうです。

見世物小屋における「大蛇」や「ろくろ首」の正体とは?

当時、見世物の中でも人気を集めていた大蛇はホンモノとは限りませんでした。竹ひごに紙を貼ったものがホンモノの大蛇のように扱われることもしばしばありましたが、客は薄暗い小屋の中で見ていたため、ホンモノかニセモノか見分けがつかなかったといいます。

また、ろくろ首についても当時の見世物小屋で高い人気を誇っていましたが、トリックや仕掛け、身体的パフォーマンスによるものでした。

鳥山石燕はアヤカシ(妖怪)を多く描いてきましたし、『べらぼう』においても亡くなったはずの源内が定信の世に何かを訴えるために戻ってきたかも…というシーンがありました。当時の人たちは人間の想像力を凌駕する怪異を現代人以上に信じていたのかもしれませんね。

本編では、美女と蛇のショーやインチキ芸まで、江戸庶民を魅了した見世物小屋の世界をお伝えしました。

▶▶人間には「欲」が必要?吉原・女郎屋・庶民の現実から見える江戸の真理

では、第37話の人間模様と「欲」をめぐる江戸の価値観を深掘りします。

参考文献

小和田哲男『大江戸 年中行事の作法』ジー・ビー 2021年

北島加奈子『障害者の倫理──フーコーからパラリンピックまで』晃洋書房 2025年

車浮代『蔦重の教え』 双葉社 2021年

永井義男 (監修)『江戸時代を知る、楽しむ』Gakken 2024年

歴史の謎を探る会『学校ではあつかえないウラ日本史 まじめな生徒さんには刺激が強すぎる(禁)教科書』河出書房新社 2005年