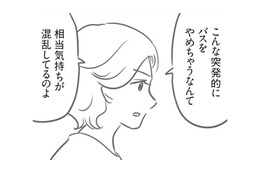

*TOP画像/蔦重(横浜流星) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」32話(8月24日放送)より(C)NHK

「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「自然災害」について見ていきましょう。

江戸時代は地震が頻発 怖くて、庭先で寝る人も

「べらぼう」にも浅間山の噴火や洪水など自然災害のシーンがいくつも織り込まれていますが、江戸時代には数々の自然災害が発生しました。自然災害の中には地震も当然のことながら含まれています。

地震大国の日本では過去20年以内においては能登半島地震、東日本大震災、北海道胆振東部地震で最大震度7を記録していますが、江戸時代においては1707年に起きた宝永地震が2万人以上の死者を出したといわれていますし、マグニチュード7以上の地震が1850年代には10回も発生しました。

江戸時代の人たちにとっても地震は当然恐ろしいものでした。地震が起きると、再揺を懸念し、激震から数日間にわたり門前の庭で寝た人もいたといわれています。

また、現代においても地震の原因が人工的なものと指摘されることがありますが、当時においては”恨みつらみ”や”怒り”が地震の原因として考えられることもありました。例えば、1703年に起きた元禄地震は約4万人もの被災者を出した巨大地震ですが、同年に切腹した赤穂浪士(※1)のうらみによるとウワサされていました。

※1 播磨赤穂藩藩主の浅野内匠頭が江戸城の松之大廊下で高家旗本の吉良上野介を斬り、その罪により、切腹となった。さらに、浅野家は改易された。

幕府の支援は世界的に見ても手厚かった!? 江戸には町会所も

「べらぼう」の31話では利根川の決壊により江戸で多くの人が住居を失い、幕府がその対策に動く様子が描かれていました。意次(渡辺謙)は「ただいま 各所に お救小屋を設け施しを始めました」と家治(眞島秀和)に報告していました。また、かつて吉原で散財していた「カモ平」こと平蔵宣以(中村隼人)は「待たせたな!市中!」と声を高らかにし、民を助けるために意気込んでいました。

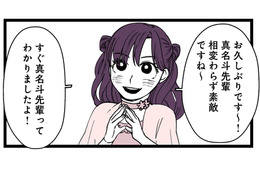

お救小屋 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」31話(8月17日放送)より(C)NHK

史実においても自然災害が起こったときの幕府の支援は比較的手厚かったといえそうです。諸藩に対し、拝借金という救済制度がありました。藩の災害復旧に必要な費用を低金利で貸すもので、この制度を利用し、復興に成功した藩はいくつかあります。例えば、蔦重が生まれる8年ほど前に起きた寛保の洪水(戌の満水)は(現)関東圏や(現)長野県に大きな被害をもたらしました。松代藩は復旧のための費用として、1万両を幕府から借りています。

また、江戸には助け合いの精神で成り立つ町会所という施設がありました。この施設は1792年に設立され、財源は幕府からの補助金と地主から集めた積立金。籾が貯蔵され、災害や飢饉に備えていました。

現代においても富裕層の中には被災地に暮らす人びとのために寄付をしてくれる人がいますが、当時においても経済的に恵まれた人たちは庶民のためにお金を出してくれていました。

宵越しの金は持たねぇ

現代人は財布の紐が固く、貯蓄家です。政府から家計の足しにと給付金が支給されても使わず、貯金にまわす人が多いというデータもあります。

江戸時代はタンス預金が一般的で、火事などで家が焼失すれば貯めたお金も失ってしまうため、江戸っ子は手元にお金を残さず使うスタンスでした。だからこそ、江戸は経済がまわり、グルメや推し活、芝居などの娯楽が充実していたとも思われます。

現代人は明日死ぬ可能性がないとは断言できないものの、将来のことばかり考え、お金を必死に貯めています。もちろん、当時とは社会システムも異なりますし、江戸っ子のようにお金を気前よく使ってばかりいては危険です。

そうはいっても、江戸時代の人たちは今の人たちよりも自然の摂理を受け入れ、今この瞬間を生きていたと思うと、江戸っ子のような割り切った生き方もアリかも…という気にもなってきます。

参考資料

大村大次郎『家康の経営戦略 国づくりも天下泰平もカネ次第』秀和システム 2020年

鬼頭宏『環境先進国・江戸』吉川弘文館 2012年

河合敦『早わかり江戸時代 ビジュアル図解でわかる時代の流れ!』日本実業出版社 2009年