こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。

私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。

1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。

【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】

「小暑(しょうしょ)」、いよいよ夏の本番を迎えています

2025年は7月7日から21日までが「小暑」。今年の梅雨は「梅雨明け地域」と「梅雨の中休み地域」があるようで、過ごし方は一様ではないと思いますが、小暑の頃から太陽の陽射しの強さをを感じる「暑」の季節が始まります。

中医学では“季節の色”であらわすこともあります。春は若葉が育つ季節の“青色”。緑色を表す漢字が昔はなかったので“青色”としていると聞いた記憶があります。夏の太陽の陽射しが強い季節の“赤色”。季節の変わり目が“黄色”。夏の黄色の時期は、暑さと湿度が同居することが多くて過ごしにくい頃ですね。

空気が乾燥してスキッとする季節の“白色”。草木も枯れて次世代の力を蓄える季節の“黒色”。小暑は、太陽がギラギラと輝く“赤色の季節”のピークから終盤にかけて…の頃ですね。

7月中旬からの夏本番は「汗の役割」が大切な時期です

まずは五臓六腑における夏のスター、「心」のお話から。

「心」は炎熱の性質を持っているので、暑い季節がやって来ると働きを活発にする傾向があります。一方で、体外の環境が暑くなると身体の中の熱も高くなり、不要な熱を汗として体外に出すことが頻繁に行われる季節でもあります。

中医学では「身体は“赤い液体(=血/けつ)”と“透明の液体(=津液/しんえき)”から成っている」とイメージします。暑さが続き、汗をかく日が連日頻発すると…身体の中の透明な液体が“汗”として体外に出て行ってしまいます。すると、残された赤い液体が体内で相対的に多くなってしまい、まるで「軽度のドロドロ血」のような液体が血管を流れる…とイメージします。ポンプの「心」はいつものように押しているのに、思ったように巡らないので、さらにポンプの力を高めないといけない…。

このように、暑い季節に働きたくなる「心の機能」ですが、暑い季節だから必要となる「汗」によって、心の機能は負担が増してしまう…なんだか、夏のスター「心」がかわいそうな季節に感じてしまいます。

身体の中にある透明の液体(=津液/しんえき)は、身体の中の見えないパワー(=気)に運ばれて動くとイメージします。汗をかいて透明の液体が身体の外に出てしまう…これは「透明の液体を運ぶ“気”も一緒に体外に出てしまう」ということになります。

身体を動かす駆動力の“気”が汗とともに抜け出てしまうので、「気を補うこと」に夏は意識を向けていただきたいと思います。

また、「汗をかく」ということは身体の中の水分が失われてしまいます。身体の中で水分(=陰液/いんえき)を補う働きをする食材を重点的に摂取するのも、夏を快適に乗り切る方法の一つですね。

さらに、外気が暑くなる夏の季節は、身体の熱も上がります。汗の放出が適度で調節できるように身体の熱を適度に冷ます働きも摂り入れたいですね。

夏の暑さが厳しくなるほど「かき氷・アイスクリーム」を食べたくなりますが、体温(体表で約36~37・体内ではさらに約 2)との温度差が30以上あります。体温との温度差がとても大きな冷たい物を摂ると、おなかの五臓六腑の機能に影響が及び、身体がだるくバテて感じることにもつながりかねません。暑い時期だからこそ「身体に潤いを与えて熱を冷ます」食材を意識的に選んでみませんか。

夏ならではの食べ物を思い浮かべてみてください。夏に疲れた「心」をケアします!

季節の旬の食材は「その季節に必要な働き」が込められているとイメージしても良いかもしれません。夏の暑さが際立ってくるこの季節は、「熱を適度に冷ます」働きをまずは摂り入れたいですね。夏の太陽を浴びてスクスク育ったオクラ、トマト、きゅうり、すいかなどと、緑豆もやしがおススメです。

すいかは「食べる解熱剤」と言われることもある存在です。丹精込めて作られるので、スーパーでの販売価格は少し高く感じることもあるかもしれませんが、夏の暑さが際立っている時には一番のオススメ食材です。「少々高くても食べるお薬なので買ってくださいね」とおっしゃっている先生もおられます。

緑豆(りょくとう)は日本ではあまり目にすることはありませんが、中国では「抜群の清熱食材」として夏場によく食されています。

日本では緑豆を発芽させた「緑豆もやし」はスーパーで見かけることが出来ます。夏のスター「心」の熱を適度に冷ましてくれる働きがあると言われます。もやしはスーパーでも手に取りやすい価格の食材ですので、この夏は特に気にされてみるのはいかがでしょうか。

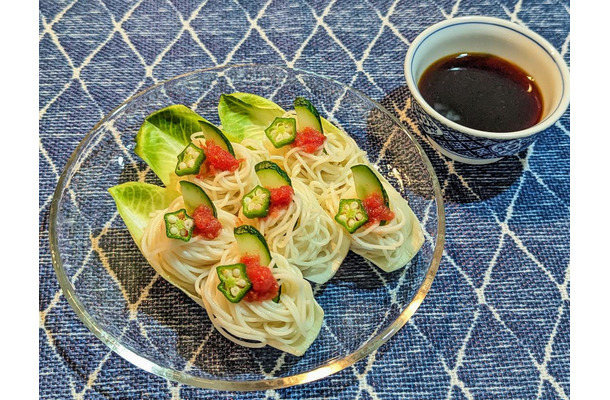

汗をかく季節ですので、身体の中の潤いを補うおススメレシピを2つ紹介します。1つ目は「チコリボートの薬膳つゆそうめん」です。暑くなると“そうめんの季節”ですね。そうめんと一緒に食べる食材に、汗で失われた水分を身体に補う働きかけが期待できるオクラ、トマト、きゅうりを乗せました。

トマトは身体にこもった熱を除く働きも兼ね備えているので、まさにこの季節にもってこいですね。心の気と血を補うなつめは、夏のスター“心”を支えるおススメ食材ですので、めんつゆを作る際に煎じ液として入れてみました。

作り方は、まず“そうめんつゆ”を作ります。水300mlに種を取ったなつめを入れて30分放置した後、中火で10分煮出します。なつめを取り出したら、しょうゆ(大さじ6)・みりん(大さじ2)を加えて沸騰させます。沸騰したらかつお節(1g)を加えて中火にし、5~6分後に火を止めます。熱が取れたらかつお節を絞って“薬膳つゆ”の出来上がりです。

次に野菜。トマトはあらかじめ冷凍しておき、そうめんを茹でるタイミングですりおろします。オクラは塩もみをして熱湯でゆでた後、小口切りにします。きゅうりは1~2mm厚の薄切りにします。そうめんを表示通りにゆで、流水でもみ洗いをして水気を切ります。めんをフォークで食べやすく巻いてチコリの葉にのせて、きゅうり・トマト・オクラを彩り良くのせたら完成です。

2つ目も身体の中の潤いを補うレシピとして「卵とズッキーニのココナッツウォータースープ」を紹介します。にわとりの卵は万能食材と言われますが、身体の中の潤いに働きかけることが期待できます。初夏に旬を迎えるズッキーニも身体の潤いを補い、パプリカは心のそわそわを鎮めてくれる働きが期待できます。それらの食材のスープのベースに、若いココナッツの実に含まれる透明な液体:ココナッツウォーターを使ってみました。身体にこもった熱を除いて、汗で失われた身体の水分を補う働きが期待できます。

作り方は、まずたまねぎをみじん切りにします。ズッキーニは半月切りに、パプリカは5mm幅の細切りにします。卵は蒸し卵にしておきます。鍋を熱してたまねぎを軽く炒め、ズッキーニ・パプリカを加えた後、ココナッツウォーター(400ml)・水(200ml)・鶏ガラスープ(大さじ1/2)・しょうゆ(大さじ1)・塩(小さじ1/2)を入れて10分ほど煮ます。スープを器によそって、半分に切った蒸し卵を乗せたら完成です。

暑い季節こそ好んで働く、夏のスター“心”。熱さが身体にこもらないように汗をかくことが、かえって心の働きに負担となってしまう…。“夏の心”は頑張り屋さんです。どうかお気遣いいただけると嬉しいです。

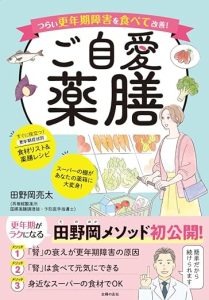

連載中の「田野岡メソッド」が書籍になりました!

「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?

日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。

田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!