*TOP画像/ 九郎助稲荷(綾瀬はるか) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」17話(5月4日放送)より(C)NHK

「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「番付」について見ていきましょう。

「ランキング」が大好きな国民性

ネットやテレビなどで「東京都の人気ラーメン店 ベスト10」「50代が憧れる女性芸能人 ベスト10」といったランキングを目にする機会は多いですよね。私たちはランキング結果を決断の参考にすることも、娯楽として楽しむこともあります。

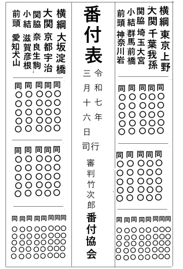

江戸時代の人たちは現代人に負けず劣らずランキング好きといえるかもしれません。役者、水茶屋の娘、料亭、名物、女房、景色、山、川、職業などを相撲の番付の形を借りて序列化していました。

相撲の番付表イメージ/筆者作成

それでは、江戸時代に流通していた番付表から当時の暮らしを覗いてみましょう。

江戸時代に尊敬されていた職人は?

現在社会においては職業を序列化しようものならバッシングを受ける可能性が高いですよね。江戸時代にはこうした倫理観が希薄であったことからも、江戸っ子たちは「職人の番付」をちゃっかり作っています。

「職人の番付」によると、番匠大工(大工)が大関の位置に書かれていてトップ。壁塗左官、舟大工、畳師、乗物屋と続いています。

当時、大工は高給取りで、周囲からも尊敬されていました。

江戸っ子に人気のおかずは?

一日の食事の回数が2回から3回になり、ごはんの他に味噌汁と一品のおかずがつくようになったのは1700年代半ば頃といわれています。

「爲御菜」という番付を参照すると、江戸時代における人気のおかずが分かります。野菜や芋などの植物性の料理で人気だったのは、「澤庵漬」(たくあん漬け)「ぬかみそ漬 大さかづけ(大坂漬)」「なすびづけ 莖菜漬」「八はいどうふ」(豆腐を水と酒で煮てから醤油で味付けした料理)「こぶあふらげ」(昆布と油揚げの煮物)「きんぴらごぼう」「なすあげだし」「ふろふき大こん」「こんにやくおでん」などです。

魚料理で高い人気を誇ったのは「めざしいわし」。当時、めざしいわしは七輪で焼き、ごはんと一緒に食べていました。また、「むきみ切ぼし」(貝のむき身と切り干し大根の煮つけ)「芝ゑびからいり」(芝エビと醤油を炒めたもの)「くじらじる」「むしはまぐり」「てんふら」(天ぷら)も人気でした。

江戸っ子たちはうなぎが大好き

今も、日本人はうなぎの蒲焼が大好き!甘いタレと一緒に頂くふっくら香ばしいうなぎはおいしいですよね!

江戸っ子たちもうなぎの蒲焼が大好物でした。なお、江戸においてうなぎは庶民の食べ物という位置づけだったそう。というのも、うなぎは神田川や隅田川にも生息しており、身近な場所で捕れたからです。

「江戸前 大蒲焼」という番付には200店以上もの店名がズラリと並んでいます。当時、うなぎ屋は江戸のあちらこちらにありました。

職場で好かれる女は? 職場で嫌われる女は?

当時、町人の娘の多くが奥勤めをしていました。奥勤めとは武士の妻に仕えて雑用をしながら、礼儀作法や女性としての身のこなしを学ぶこと。

好かれる奥勤めをする女性と嫌われる奥勤めをする女性が「当世下女乃評判」において番付されています。当時、奥勤めをする女性にもっとも重視されていたのは、奉公先の子どもへの対応。「子供衆を大切にする下女」が好まれ、「子供衆が大きらいトいふ下女」が嫌われていました。

次いで、「火の元にきをつける下女」が好まれ、「火の用心にかまわぬ下女」が嫌われていました。「べらぼう」(NHK総合)は火事のシーンで幕が開きましたが、江戸時代は火事が頻繁に起こっていました。当時の建物は木造だったため火事の被害は大きなものでした。こうしたことからも、火の用心が重視されていたのです。

また、この番付を見ると、当時の女性たちもおしゃべりが好きで、ガヤガヤ喋っていたことがうかがえます。「いゝかげんにしな 井戸端でがや〈しゃべる女」と大関の位置に書かかれています。仕事中に喋りまくる女は嫌悪感を抱かれていたようです。働く女性とって仲間とのおしゃべりは数少ない楽しみの1つであり、息抜き。とはいえ、雇い主が“仕事をちゃんとしろ~!”と思う気持ちも分からなくはありませんね。

江戸っ子たちが、みにくいと酷評したものは?

現代においても週刊誌のゴシップや下品なネタに惹かれる人は多いと思いますが、江戸時代の人たちも卑猥なネタが好きだったようです。当時、そんな彼らのニーズに応えた「世界 穴さがし」という番付がありました。この番付表には江戸っ子たちにとってのみにくいものが書かれています。

男性器の形をした大人のおもちゃ、後妻の連れ子の娘に手をつける男、催淫剤を購入する男、都会ぶる人など記されています。また、当時は、アイアイ傘もみにくいと考えられていたようですよ。

現代であれば「18禁」になりそうな番付ですよね。この番付表こそが、”大人のおもちゃ”といえそうです。

本編では、江戸っ子たちが熱狂した“番付”文化を通して、当時の職人の地位、人気の食べ物、そしてちょっとオトナな価値観まで、驚きの江戸社会の一面をお届けしました。

▶▶「ラクに儲けたい世の中で」汗水たらして生きる美しさ。蔦重、新之助、源内の志がつないだもの【NHK大河『べらぼう』第17回】

では、「汗を流す人生なんてバカらしい」と言われた時代に、地道に生きることの美しさを信じ抜いた蔦重、新之助、そして源内の“志の継承”を描きます。

参考資料

石川英輔『大江戸番付事情』講談社文庫 2004年

河合敦『早わかり江戸時代 ビジュアル図解でわかる時代の流れ!』株式会社日本実業出版社 2009年

車浮代『大河ドラマの世界を楽しむ! 江戸レシピ&短編小説 居酒屋 蔦重』オレンジページ 2024年

ミニマル、BLOCKBUSTER 『イラストでよくわかる 江戸時代の本』彩図社 2020年