こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。

私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。

1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。

【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】

白く輝いていた露が、冷たさを帯び始める。寒露の頃

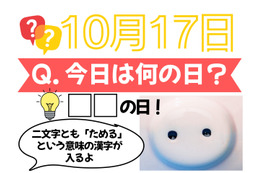

2025年は10月8日から22日までが寒露の暦期間。秋が深まり、白く輝いていた露がさらに冷たく輝くようになるころです。朝夕の露が一層冷たくなることをあらわして、暦も“白露→寒露”に。野山は秋色に染まり、穏やかに深みを増していきます。空気が澄んで落ち着いてくるので過ごしやすく感じ始めます。「自分の身体と向き合う」のにピッタリな時期ですね。

私が勤務する熊本の「再春館ヒルトップ」は夏までの緑一面から、少しずつ色づき始めました。オレンジ、黄色など暖色が見えていますよね。こうして1年を通じて景色を見つめていると、日々少しずつ季節は移ろっているのだなということを実感します。ヒルトップはこれから美しい紅葉の時期を迎えますのでお楽しみに。

さて、寒露の期間は10月の中旬。長い残暑もようやく終わりにさしかかり、冷たい空気を感じられるようになりました。この「冷たさと乾燥を感じる空気」の季節のことを、中医学では“涼燥(りょうそう)”と呼んでいます。まさに、涼しい秋。秋本番ですね。

夏の暑くて湿度のある空気から、まずは湿度が少し低下して「暑い、でも乾燥し始めた」の秋で“温燥(おんそう)”を紹介しましたが、いよいよ気温も下がってきて「少し冷たい、そして空気も乾燥している」の秋になったので“涼燥”です。つい先日までの夏日に比べると過ごしやすく感じるのですが、気温の低下と空気の乾燥を同時に感じる季節の始まりです。身体を冷やさないように気をつけてくださいね。

いよいよ“秋らしさ”を感じられる涼燥になってきたので、秋に気遣いたい肺の機能をおさらいしますね。肺は呼吸を担当して、宣発(せんぱつ)と粛降(しゅくこう)を担当します。肺は温かく潤った状態を好みます。涼燥の時期は気温の低下と乾燥がそろっているので、肺の機能にとっては苦手な季節です。大腸・皮膚・毛穴・体毛も肺に関連する機能なので、涼燥には同じくケアしたいですね。

中国の思想に「天人合一」という考え方があります。私たちは“自然の一員”なので、自然で起きていることは身体の中でも起きています、という考え方です。残暑の暑さと比べると、涼燥の空気のヒンヤリ感は心地よく感じるのですが、気づかないうちに身体の中でもヒンヤリが始まっている、そう考えることができます。自然の移り変わりに気づき、同じことが鏡のように自分の身体の中でも起きていると感じることで、冬を迎える準備ができますね。

涼燥の時期に注目したいのは「この時期ならではの花」

涼燥の季節は“身体にうれしい花”の季節でもあるので、今回は菊の花、そばの花を紹介させていただきます。

TOP画像は、菊の花を湯通しして冷凍の下ごしらえをしている写真です。山形県や新潟県などでは菊の花を食べる文化があるようで、ビニール袋いっぱいに詰めた菊の花が1袋200円程度で売られていたのを見た時は驚きました。今年は10月29日が旧暦の9月9日。中国の陰陽思想では「奇数は陽の数」と捉えていて、奇数で最大の数である9が2つ重なる9月9日は、パワーがあり過ぎるのでお祓いをすることで長寿を祈る節目の日と考えています。この節目の日を、陽の数字が重なるので「重陽の節句」、または菊の花が咲く時期なので「菊の節句」と呼んでいます。

菊花は熱を冷ます働きに優れています。菊花は、辛い・甘い・苦い、3つの味を持っていて、ぐつぐつ煮込むと苦みが抽出されて身体の中の熱を冷ます働きをします。一方、お湯を注ぐだけならば辛みが抽出されて、毛穴をゆるやかに開く働きをします。空気が冷えて乾燥する涼燥は毛穴が開きにくくなるので、その毛穴をゆるやかに開いて肌を潤わせる働きをしてくれます。

菊花を湯通しすると、部屋中に菊の香りが満ち溢れます。初夏には梅を漬ける“梅仕事”をしますが、重陽の節句の時期に菊の湯通しをする、これは秋の豊かな風物詩に感じます。

そばの花は、この時期の阿蘇のあちらこちらで目にする花です。阿蘇は湧水の多い水がきれいな場所です。実りを迎えて新そばが出回るのは12月頃でしょうか。今から楽しみにしています。

赤シソ香る山芋の湯葉のせあんかけ

さて、涼燥の時季に“肺の機能にうれしい食材”でおススメなのは、赤シソ、山芋、湯葉、ざくろ、なた豆などが挙がります。

これらの“肺の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「赤シソ香る山芋の湯葉のせあんかけ」です。生鮮の赤シソをスーパーで見かけるのは梅雨のときなのですが、赤シソの香りには「毛穴を緩やかに開く」働きがあると中医学は捉えていますので、この時季に手軽にできる赤シソの香りレシピは…と思いながらレシピにしてみました。

作り方は、まず食材の下準備をします。山芋(300g)は皮をむいて約1cm厚の輪切りにします。湯葉はお湯でもどして、等分に切ります。菊花はお湯を沸かしてさっと湯がき、氷水に入れたあと水気を取ります。

次に“赤シソあん”を作ります。鍋に300mlのお湯を作り、なたまめ茶のティーバッグを入れて5分煮だします。ティバックを取り除いたら、水(300ml)・鶏ガラ粉末(大さじ1)・りんご酢(小さじ1)・みりん(大さじ1)・白みそ(大さじ1)・ざくろジュース(200ml)・赤シソ粉末(小さじ1)を入れます。ここに山芋を入れて約20分間煮込み、水溶き片栗粉(小さじ1)でとろみをつけます。器に盛りつけて、山芋の上に結んだ湯葉を置き、水菜を敷いた上に菊花を乗せたら出来上がりです。

こだわって使いたかった赤シソには「体表の毛穴を開いて肺の機能を助ける」働きが期待できます。この時季に生鮮の赤シソは手に入りにくいので、ふりかけコーナーで密封パック袋に入れて売られているあの商品をお使いいただければと思います。赤シソあんにジュースで使ったざくろは「おなかの緩みに働きかけ、咳を鎮める」働き、なたまめ茶は「身体の上がった気を降ろす」働きが期待できます。そして、赤シソ・ざくろ・なたまめは“肺に働きかける温食材”トリオですので、涼燥の時季にはピッタリでおススメです。しかも、赤シソあんをかけた山芋は「身体に元気の素を補って、肺の機能を助ける」働き、山芋に乗せた湯葉は「体表の毛穴を引きしめて、咳を鎮める」働きが期待できます。少しひんやりした空気が感じられる時季の身体を想って作ったレシピです。

しめじ&あんず&シソの小松菜包み豚肉生姜焼き

2つ目も脾の機能を補うレシピとして「しめじ&あんず&シソの小松菜包み豚肉生姜焼き」を紹介します。涼燥と言えば、肺に潤いを補ってくれる温性の食材“あんず”!スーパーの青果コーナーであんずの実に出会えることはほとんどないので、今回は“あんずジャム”を使って涼燥の身体を気遣うレシピにしてみました。

作り方は、まず“生姜焼き”の下準備をします。豚ロース肉(5枚)をバットにひろげて、酒(大さじ1)・黒こしょう(小さじ1/2)をまぶします。生姜(1片)の皮をむいてすりおろし、ボウルでしょうゆ(大さじ1)・水あめ(大さじ1)・あんずジャム(大さじ1)と合せます。玉ねぎ(小1個)は薄切りにします。

次に“しめじ&あんず&シソあん”を作ります。しめじ(1/2株)は石づきを取って1本ずつバラバラにして約1cm角に切り、シソ(10枚)は細切りにします。ボウルにしめじ・シソを入れて、あんずジャム(大さじ2)・酒(大さじ2)・黒こしょう(小さじ1/2)・鶏ガラ粉末(小さじ2)・白みそ(大さじ2)・小麦粉(大さじ1)を加えて混ぜ合わせます。このしめじ&あんず&シソあん(大さじ1)を小松菜の葉にのせて包み、さらに豚肉で包んでスパゲッティ乾麺でとめて、表面に片栗粉をまぶします。

フライパンにごま油をひき、豚肉の表面に軽く焦げ目がついたら玉ねぎを合せて炒めます。たまねぎがしんなりしたら、すりおろし生姜タレをからめて出来上がりです。

先ほど紹介したように、あんずは「肺に潤いを補って咳を鎮める」働きが期待できるので、涼燥の時季にはおススメです。あんずと合わせたしめじには「身体に気を補って肺の呼吸を助ける」働き、シソには「体表の毛穴を開いて肺の機能を助ける」働きが期待できます。しめじ&あんず&シソあんは加熱すると少し潤いが増すので、「身体に潤いを補う」小松菜で巻いてから豚肉で巻いてみました。食べた瞬間に口にひろがるシソの香りとあんずの甘みに食が進みます。また、「体表の毛穴を開いて、肺を温めて咳を鎮める」働きが期待できる生姜と、「身体に気と潤いを補って咳を鎮める」働きが期待できる水あめを組合せた生姜焼きにすることで、砂糖を使わずに仕上げました。しかも、あんず・生姜・水あめは“肺に働きかける温食材”トリオですので、涼燥の時季にはピッタリと思い、おススメレシピにしてみました。

涼しい秋になってきました。肺・大腸・毛穴を全体的にケアして、コンディションの整った“秋を楽しめる身体”で冬に備えましょう。

じわじわと人気…「田野岡メソッド」は書籍でもご覧いただけます!

「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?

日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。

田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!