セブン、店内調理「セブンカフェ ベーカリー」メロンパンやカレーパンが30円引きに 5日間限定で全国実施

セブン、店内調理「セブンカフェ ベーカリー」メロンパンやカレーパンが30円引きに 5日間限定で全国実施

【モデルプレス=2026/01/21】セブン‐イレブン・ジャパンでは、…

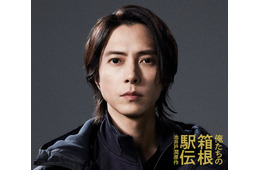

山下智久、池井戸潤原作2026年秋ドラマ「俺たちの箱根駅伝」出演決定 陸上競技部の新監督役に

山下智久、池井戸潤原作2026年秋ドラマ「俺たちの箱根駅伝」出演決定 陸上競技部の新監督役に

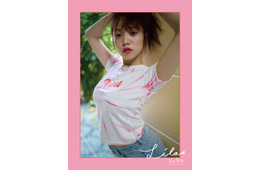

宮田愛萌1st写真集「Lilas」デジタル版同時刊行決定 3形態表紙解禁

宮田愛萌1st写真集「Lilas」デジタル版同時刊行決定 3形態表紙解禁

FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ソロ第2弾シングルリリース決定 女の子あるあるをモチーフ【ぜんぶ可愛いのせい】

FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ソロ第2弾シングルリリース決定 女の子あるあるをモチーフ【ぜんぶ可愛いのせい】

接客でAIフル活用のキャバ嬢・あいみ「困ったら頭の中のChatGPTを発動」“相手を落とす目”のポイントはまつ毛【モデルプレスインタビュー】

接客でAIフル活用のキャバ嬢・あいみ「困ったら頭の中のChatGPTを発動」“相手を落とす目”のポイントはまつ毛【モデルプレスインタビュー】

かけおち青木マッチョ、“一切出演なし”映画イベント登壇 特技披露で会場沸かす

かけおち青木マッチョ、“一切出演なし”映画イベント登壇 特技披露で会場沸かす