1990年開始の日本人を対象とした多目的コホート研究(JPHC研究)では、男性の場合で「40代50代時点でBMI(ボディマス指数)23~25の人」の死亡率が低いとされています。

BMI23とは、身長156で55kg、158で58kgに相当します。女性は死亡率が低くまだ結論が出ていませんが、仮に男女が同じくらいの結果になるとして、女性でこの体型の方は「あと3やせたい」と感じていることが多いのではないでしょうか。

この研究の注目点は、これまでは望ましいとされていたBMI19.0〜22.9の層も死亡率が上がってしまった点です。若い女性が持つ「やせている姿が美しい」という価値観は危険と言われて久しいのですが、今後高齢化が進むにつれて本当に国にとっての致命傷になる可能性が高まります。

「さらには現在の体重どころか、生まれる前の、胎内環境や出生時の体重が将来の健康に大きな影響を与えるのではないかとするのが『DOHaD説』です。つまり、妊娠適齢期の女性がやせていることそのものが、これから生まれる子どもの出生体重の低下に対するリスクになっているかもしれません。特に日本では15年以上にわたり、2500グラム未満の低出生体重児の割合が約9.5%と高い水準で推移しています。将来的な日本社会の健康リスクが懸念されているのです」

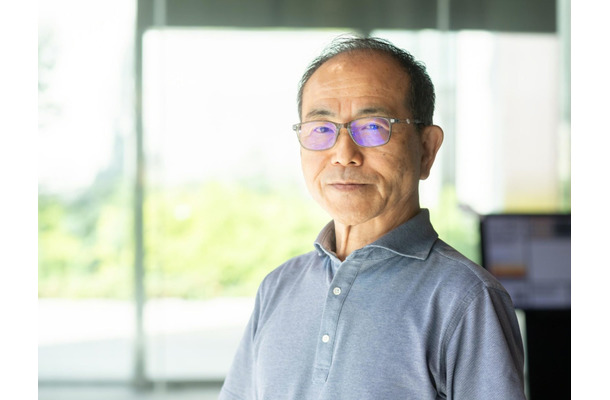

こう語るのは「DOHaD説」研究の第一人者、千葉大学予防医学センターの福岡秀興先生です。女性のライフコースから見た健康について解説していただきました。

そもそも日本でよく言われる「小さく産んで大きく育てる」こと自体が危険だった!?

DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease、ドーハッド)説とは、生活習慣病の素因が受精時点から胎児期に遺伝子と環境の相互作用によって形成され、その後の乳児期、小児期にマイナス要因が加わることで疾病が発症するという考え方です。さらに、この成人病の素因とはエピジェネティクス(遺伝子の働きを調節する仕組み)の変化であって、この素因は約3世代にまでわたって引き継がれるとされているのです。

言い換えると、「小さく産んで大きく育てると、生活習慣病・成人病(糖尿病、高血圧、心臓循環器系疾患、腎機能障害、脂質異常症等)になるリスクが高くなる」ということ。

「シンガポールでは、現在の国際的地位を保つために、DOHaD説に基づいて次世代の健康を確保し、世界をリードする健康な人材育成を国の基本方針としています。日本もこの考え方を習うべきです」

と福岡先生。さて、日本では「小さく産んで大きく育てる」という考え方が一部にありますが、福岡先生はこれを強く批判します。

「これほど疾病を簡単に作り出す方法はありません。出生体重と将来の疾病リスクには明確な相関があるのです」

この考え方を裏づけるのが、イギリスのハートフォードシャー研究です。この研究では、

出生体重が小さいほど心筋梗塞による死亡率が上がる

出生体重が小さく、かつ、1歳の時点で肥満であると、その関連性がより明らかになる

この2つが示されています。

歴史上の「オランダ冬の飢餓事件」「中国大躍進事件」「レニングラード包囲戦」などの多くの人々が餓死した飢餓事件の調査でも、妊婦の低栄養が子どもの将来の疾病リスクを高めることが証明されています。妊娠中に飢餓を経験した母親の子どもは有意に成人病になりやすいことが示されているのです。日本でも小さく生まれる事で生活習慣病リスクが高くなるという大きな調査結果が報告されています。

1951年からのデータを参照すると、日本の低出生体重児(2500グラム未満)の割合は1960年頃から妊婦の栄養状態がよくなり始め、1970年代でぐっと下がりました。しかし、その後再び急激に増加して、2006年には男女平均で9.6%にまで達しました。

つまり、約20年にわたり、日本では10人に1人が小さく生まれているのです。

「栄養が確保されていると考えられる先進工業国の中では、日本の低出生体重児の発生率は『異常な高さ』と言うべきです。日本に次いでギリシャが低出生体重児割合の高い国ですが、他国ではこの低出生体重児割合が低下傾向にある事も注目すべき点です。これらを総合すると、将来的に日本では生活習慣病が多くなっていく事が危惧されます」

県ごとに低出生体重児の割合を経時的に見ると、1995年にはその頻度が高い県もあれば低い県もありました。しかし2015年では、ほとんどの県で小さく生まれる子どもの頻度が高くなってしまっているといいます。

「日本は以前とはまったく違う国になってしまったと言えます。今や日本の妊婦さんは、慢性的な飢餓の状態にあるというべきかもしれません」

なぜ「小さく生まれると将来に肥満や疾病のリスクが高まる」のか? なんと初潮も早くきてしまう

2500グラム未満で生まれた多くの児が最初にかかえる問題は「キャッチアップグロース」です。低出生体重で生まれた子どもが2歳ごろまでに急速に体重を増やす現象で、この急激な体重増加が将来の肥満や生活習慣病リスクを高めることがわかってきました。また、低出生体重は思春期にも影響を及ぼします。特に女児では初潮年齢の早期化が問題となります。

「出生体重が小さいと初経年齢が早くなる傾向があります。また初経年齢が早くなると心臓循環器疾患の発症リスクが高くなります。10歳以下で初潮を迎えた方は、12歳で初潮を迎えた方よりも心臓循環器疾患のリスクが有意に高いのです」

女児を持つ親なら記憶にあると思うのですが、子どもがどうもぽちゃぽちゃと、触り心地が柔らかくなってきたなと思ったら初潮がきましたよね。

じつは、脂肪細胞が放出するホルモン、レプチンが、中枢でキスペプチンという物質の遺伝子発現を促進します。このキスペプチンが作用して卵巣を刺激するホルモンの分泌を促進し、その結果卵巣からエストロゲンやプロゲステロンが分泌され、やがて初潮が起きるという仕組みです。乳幼児期の急な体重増加は主に脂肪細胞が増えることでおこりますので、普通より早く初潮が起こることになるのです。

「つまり、小さく生まれた子どもの一部には体脂肪が急激に増える傾向があり、その結果初潮が普通よりも早く来る傾向があります。実際、小さく生まれた子どもの臍帯血の細胞が脂肪細胞に分化すると、脂肪を蓄積しやすいという特性を持っています」

なるほど……子どもの体重増加をある程度管理するということについてきちんと指導された記憶がないのですが、成長曲線チャートに発育状態をプロットして、正常な発育の範囲に育てていくとよいという指針は結果的にそのほうがいろいろとよいことがあるから、というような経験則もあったのでしょうか。とはいえ体重が増え目に推移してしまった場合、何かしらできる対策はあるのでしょうか?

「はい、それはあります。睡眠時に多く分泌されるメラトニンはキスペプチン遺伝子発現を抑制します。十分な睡眠にはメラトニンを多く分泌して、卵巣を刺激するホルモン分泌を抑えて、早く来る初経年齢を遅らせる、または正常化する効果が期待されます」

昔から言われているとおりで、よく寝ることはよいことなのですね。その他はやはり、食事、運動でしょうか。

「食事するスピードが速い場合やお腹一杯になるまで食べる等の食習慣を正しく指導する事でも、急激な肥満・体重増加を抑える効果が期待されます。また運動習慣をつけることです。これらの指導でも急激な体重増加を抑制する効果のない場合は、薬物での治療も行われています」

つづき>>>初潮が早いとうつのリスクが高まるばかりか、なんと閉経も早くきてしまう? DOHaD説から考える「やせすぎの日本人」が背負うあまりにも残酷な未来

お話/千葉大学予防医学センター 福岡秀興先生

福島県立医科大学特任教授/千葉大学予防医学センター客員教授 日本DOHaD学会名誉理事長

昭和48年東京大学医学部卒。東京大学産婦人科学講座助手、米国ワシントン大学医学部薬理学教室リサーチアソシエイト、香川医科大学講師、東京大学大学院医学系研究科助教授を経て、早稲田大学理工学術院総合研究所研究院教授、2019年より福島県立医科大学特任教授、現在に至る。DOHaD説の視点から、次世代の健康を確保するために、妊娠中や思春期の分子栄養学を含めた栄養の問題に取り組んでいる。

福岡先生の外来診察は>>>東京脳神経センター(こちら)