大河ドラマ『べらぼう』の舞台となっている吉原。いつもにぎわっているイメージのある花街ですが、お客に来てもらうためには女郎たちの並々ならぬ「営業努力」があったようです。もちろん、あまり得意ではない女郎もいたに違いありません。

『べらぼう』の吉原風俗考証を担当した山田順子さんによれば、なんと女郎用に、お客のタイプ別「マニュアル」的な物があったのだそう。江戸時代に、一体どんなマニュアルが!?

今回は著書の中から、「吉原女郎の営業テクニック」についてご紹介したいと思います。

※この記事は『吉原噺』山田順子・著

うっかりハマりそうですが、これ全部「営業トーク」です! 女郎の「手紙」テクニックとは?

女郎は客に来てもらうために、いろいろな手練手管を使いました。まずは、朝帰る客を送るときには、見世の戸口、時には仲の町の通りや大門まで見送りに出て、情を繋ぎ、次の来訪を約束させるのです。

次は手紙を書きます。

◆昨夜来た客には、昨夜の礼、話足りなかったこと、また会いたい、そして近いうちに来てほしい、などを書きます。

昨夜のぬくもりが忘れられないうちにこうした手紙が届くと、客は早く行こうという気になるのです。

◆馴染みになった客には、風邪など引いていないかなどの心遣いを書きます。数日会ってないのにもう長く会っていないような気がする。客が好きだという料理も用意してあるので、早く食べに来てほしい。

客の好みも把握して、女房気取りの言葉も出て、客に俺の女という錯覚を起こさせます。

◆久しく遠のいている客には、体調への気遣いなど、客を心配している言葉を並べたうえで、自分がどれだけ会いたく思っているかをつづり、最後に、今度一緒に桜が見たいとか、玉菊灯籠が見たいなど、イベントがらみで誘います。

吉原や女郎本人に飽きてきた客には、吉原のイベントは有効だったようで、久しぶりに行ってみようかという気を起こさせたようです。

女郎の「手紙」にワクワク♪ でも実は「マニュアル本」を写しただけだったかも?

こうした手紙は女郎の直筆で書くのが原則です。そのため、禿時代の教育の第一とされ、吉原で育った女郎は皆、読み書きはできました。

ただし「警動(けいどう)」などで、他の岡場所から連れてこられたり、大人になってから吉原に売られてきた、下位の女郎には読み書きができない者もいました。そのため代書屋がいて、手紙を代わりに書いてくれました。

では、これら手紙の文章は毎回オリジナルで書かれていたかというと、実は教本があったのです。現存するものでは『遊女案文(ゆうじょあんもん)』というのがあります。客との関係などのタイプ別にお手本の手紙文が書いてあり、これを写すか少し変えて書けば大丈夫です。

中には、自分が作った和歌や俳句を書き添えたりして教養のある一面を見せる女郎もいます。この手紙はかなり強力な一打になるらしく、女郎は張見世に並んでいるときも、後ろのほうで書いている者もいました。

こうして、書きあがった手紙は、吉原内に住む「文使い」に使いを頼んだようです。客まで届けさせるか、客が立ち寄る今戸の船宿に届けさせておきました。そうすると、船宿は柳橋にあるもう一方の船宿まで届けておきます。

客は吉原にわざわざ行かなくても柳橋で受け取れます。もちろん、事前に手紙を受け取ってなくても、当日、船宿で受け取ることができます。吉原に向かう途上、手紙を読んだ客の気分を上げる効果は絶大です。

客への手紙には、わざわざ口紅を!? ドラマ『べらぼう』では色っぽい紙の再現に苦労も

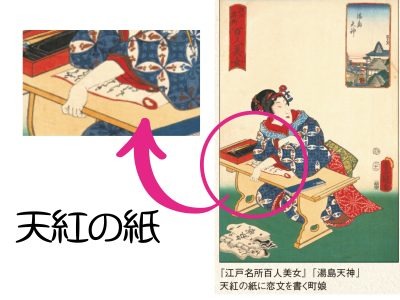

ドラマ『べらぼう』の吉原では、いろいろな種類の紙が登場します。特に、吉原の女郎が手紙を書くシーンで登場した「天紅(てんべに)」という巻紙は印象的でした。上質の巻紙の上の淵を紅色に細く染めた紙で、女郎が客に送る手紙に使用されました。

初期の頃は、書きあがった紙を、包み紙に包むために再び丸めたとき、その上の端を女郎が自ら口に挟んで、口紅を付けたことに始まりました。

これだとむらができたり、女郎の手間も大変だというので、最初から上端を紅色に染めた既製品の「天紅」が売られるようになりました。

蔦重の時代には、かなり普及したようで、浮世絵の中にも、喜多川歌麿の『青楼十二時』の「戌ノ刻」で、天紅の紙に手紙を書いている女郎が登場しています。

さらに安政年間に描かれた歌川豊国の『江戸名所百人美女』に登場する「湯島天神」では、年若い町娘が恋文を書くのにも天紅の巻紙を使っていますから、かなり流行したようです。

『江戸名所百人美女』「湯島天神」 天紅の紙に恋文を書く町娘

しかし、現代では販売する紙店はないようで、美術スタッフが製作しました。ただ、細い紅の幅がなかなか決まらず、苦労していたようです。

★【関連記事】では『べらぼう』の吉原風俗考証を担当した山田順子さんによる、廓(くるわ)言葉の「生まれた理由」や「使われた背景」を紹介しています。

>>>【関連記事】≪「アリンス国」の廓(くるわ)言葉とは?≫「花魁(おいらん)」って何の略語だと思う? マンガに出てくる「~ざんす」「~ざます」も、もとは女郎が使う言葉だった!?

■BOOK:『吉原噺 蔦屋重三郎が生きた世界』山田順子・著

■著者 山田順子 (やまだ・じゅんこ)

時代考証家。 1953年広島県生まれ。専修大学文学部人文学科卒業。 CMディレクター、放送作家を経て時代考証家となる。 1982年から『クイズ面白ゼミナール』(NHK)の歴史クイズの出題・構成を担当。大人気ドラマ『JIN-仁-』『天皇の料理番』『この世界の片隅に』など、江戸時代から昭和まで、幅広い時代の時代考証や所作指導を担当。 また、連載漫画、丸亀製麺などのCM、江戸東京博物館のイベントの時代考証など幅広く活躍。自らも歴史情報番組『尾上松也の謎解き歴史ミステリー』などのテレビやラジオに出演、講演会などでも歴史解説を行う。著書は『江戸グルメ誕生』(講談社)、『お江戸八百八町三百六十五日』『海賊がつくった日本史』(ともに実業之日本社)、『絵解き「江戸名所百人美女」江戸美人の粋な暮らし』(淡交社)、『時代考証家のきもの指南』(徳間書店)など多数。2025年大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』吉原風俗考証を担当。