40代・50代と年齢を重ねるにつれ、「おなかがスッキリしない」「野菜を食べているのに出ない」「いきむ時間が長くなった」…そんなお悩み、増えていませんか? 実は、そのおなかの不快感に“お酢”が救世主となるかもしれません。

鹿児島大学の大石充教授と ミツカン中央研究所の共同研究により、週1回以上お酢を使った料理を食べている人は、毎日排便がある傾向にあることが初めて明らかになりました。

一見、意外な「お酢」と「便秘」の関係。いま、注目が集まっています!

そういえば、更年期以降に便秘が進んだ気がするけれど、気のせいではないのですね?!

便秘は、便が十分に排泄されず、排便回数が少ない、便が硬い、排便に時間がかかるなど排便困難な状態を指します。排便は日常生活に欠かせない活動ですが、日本では10〜20%の人が慢性的な便秘に悩まされており、特に女性や高齢者でその割合が高いといわれています。

便秘の原因としては、腸管の動きの低下や腸内細菌バランスの乱れ、水分不足、食物繊維の不足に加え、自律神経の乱れやホルモンバランスの変化などが関係しているといわれています。

特に女性の場合、女性ホルモンのひとつ「エストロゲン」が腸のぜん動運動(便を押し出す動き)をサポートする作用があり、更年期以降、このホルモンの減少によって腸の動きが鈍くなり、「弛緩性便秘」になりやすくなるとされています。

あなどれない。便秘を放置すると「命にかかわる」こんな病気のリスクも上がる

単なるおなかの不快感として便秘を放置していると、生活の質(QOL)が低下するだけでなく、心血管疾患や脳卒中のリスクが高まることも報告されています。こうした影響は、健康寿命を縮める原因にもなりかねません。日本人を対象とした研究では、便秘の人の有病率は3.5%〜28%とされています。

また、肌荒れや倦怠感など、女性にとって見逃せない不調にもつながるため、日頃からの対策が大切です。

では便秘改善をと考えたとき、まず思い浮かぶのが「食物繊維」です。野菜や海藻に含まれる不溶性・水溶性の食物繊維は、便のかさを増やし、腸内環境を整える働きがあります。

ところが近年、食物繊維の重要性が認識されているにもかかわらず、日本人の食物繊維摂取量は減少傾向に。加齢とともに食が細くなることで、意識して摂らなければ不足しがちになり、これが便秘の一因ともなっています。

研究でわかった「お酢と排便」の関係は?しかも食物繊維とは無関係?

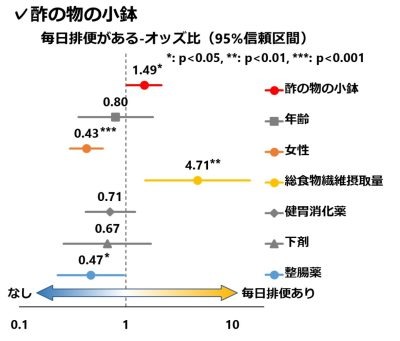

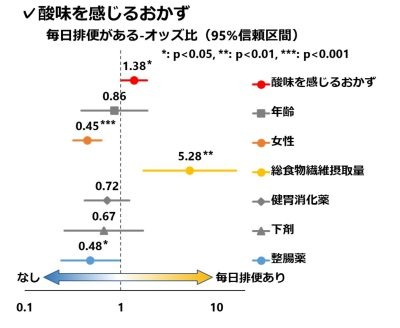

今回、鹿児島大学の大石充教授とミツカン中央研究所の共同研究では、鹿児島県垂水市に住む40歳以上の成人1,024名を対象に、健康チェックデータを分析。「お酢を使った料理」の摂取習慣と排便状況にどのような関係があるのかを調査しました。

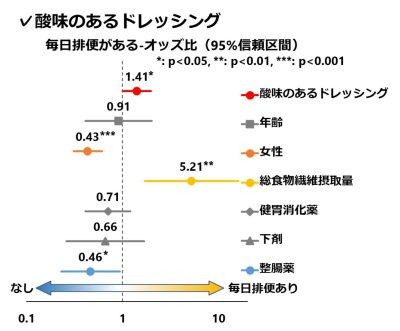

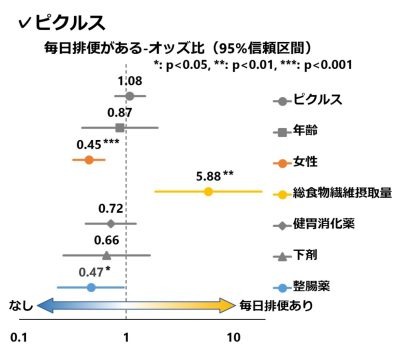

具体的には、「酢の物」「酢豚などの酸味のあるおかず」「酸味のあるドレッシングをかけたサラダ」「ピクルス」の摂取頻度と排便状況の関連を分析しました。

その結果は驚きでした! 週1回以上お酢を使った料理を食べている人は、毎日排便がある傾向にあることが、今回の研究で初めて明らかになりました。しかもこの傾向は、年齢・性別・食物繊維の摂取量・薬の服用歴などを考慮しても変わらず、お酢の摂取が排便習慣に良い影響を与えている可能性が示されました。

食物繊維の摂取とは無関係というのも、驚くべきポイントです!

毎日排便があることは、腸の健康はもちろん、全身のコンディションを整えるうえでも非常に重要です。これまで、お酢と便通の関係に関する科学的なデータはほとんどありませんでしたが、今回の結果は、日常生活の改善に役立つ貴重な発見だと言えます。

論文/タイトル:Association between defecation status and the habit of eating vinegar-based dishes in community-dwelling Japanese individuals: a cross-sectional study

著者:Yuto Aoki, Shin Kawasoe, Takuro Kubozono, Joto Yoshimoto, Mikiya Kishi, Hiroaki Kanouchi, Satoko Suzuki & Mitsuru Ohishi

掲載誌:Scientific Reports DOI:10.1038/s41598-025-95618-2

なぜお酢が便秘改善にいいの?

お酢の主成分である酢酸は、「短鎖脂肪酸」という腸内細菌の働きと深く関わる成分です。短鎖脂肪酸には、大腸での水分調節や腸のぜん動運動の促進といった作用があり、腸のリズムを整えるのに役立ちます。中でも酢酸は、腸内でセロトニンの分泌を促すことで、腸をより活発に動かすとされています。

さらに、お酢と海藻や野菜など食物繊維を多く含む食材を一緒に摂ると、お酢の酸性によって不溶性食物繊維の一部が水溶性に変化しやすくなることがわかっています。この水溶性食物繊維は腸内で発酵され、短鎖脂肪酸を生成。結果として、腸内フローラ(腸内細菌叢)のバランスにも良い影響をもたらすと考えられています。

関連記事▶では実際「どのように」お酢を生活に取り入れるのがいいのか?お勧めの方法は