セブン‐イレブン「群馬・栃木うまいものフェア」開催 ペヤングなど夢のコラボ8品

セブン‐イレブン「群馬・栃木うまいものフェア」開催 ペヤングなど夢のコラボ8品

【モデルプレス=2026/02/09】セブン‐イレブン・ジャパンが、群…

辻希美、第5子・夢空(ゆめあ)ちゃんのハーフバースデー記念フォト公開「着ぐるみ可愛い」「顔ができてきた」と反響

辻希美、第5子・夢空(ゆめあ)ちゃんのハーフバースデー記念フォト公開「着ぐるみ可愛い」「顔ができてきた」と反響

辻ちゃん長女・希空(のあ)、“18歳年下妹”夢空(ゆめあ)ちゃんのハーフバースデー記念2ショット公開「笑顔がそっくり」「遺伝子感じる」と反響

辻ちゃん長女・希空(のあ)、“18歳年下妹”夢空(ゆめあ)ちゃんのハーフバースデー記念2ショット公開「笑顔がそっくり」「遺伝子感じる」と反響

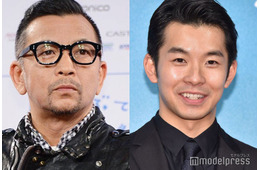

中野英雄、息子・仲野太賀の幼少期写真公開「面影ある」「親子愛にほっこり」の声

中野英雄、息子・仲野太賀の幼少期写真公開「面影ある」「親子愛にほっこり」の声

俳優・滝澤諒、結婚を発表 事務所退所も報告

俳優・滝澤諒、結婚を発表 事務所退所も報告

1児の母・丘みどり「娘の推し活」公開 人気インフルエンサーとの2ショットに「服装まで完璧」「可愛いが渋滞」の声

1児の母・丘みどり「娘の推し活」公開 人気インフルエンサーとの2ショットに「服装まで完璧」「可愛いが渋滞」の声